2024年06月28日10:34 來源:央廣網

“70后”回族老人海立全從包頭市閥門廠退休后,自學推背拔罐手藝,舒筋通絡、調整氣血,提升自身身體素質。“不看廣告看療效”,小區里群眾知道海立全老人有“兩把刷子”后,便經常登門或請“赤腳醫生”上門推拿拔罐。一來二去,各族群眾互幫互助間都“混熟”了。

海立全老人所在的包頭市昆都侖區市府東路街道辦事處阿爾丁1號社區是一個由漢、蒙、滿、 回等7個民族混居的多民族社區。

各族群眾巧手剪出團結景(央廣網記者 劉欣榮 攝)

扎根阿爾丁1號社區24年的社區黨委副書記李翠蘭,長期在社區開展形式多樣的群眾性交流活動。開辦合唱班、書法班、馬頭琴班、剪紙班,通過舉辦社區百家宴、鄰里節及組建社區文藝隊伍、志愿服務隊伍等形式,引導各族群眾交知心朋友、做和睦鄰居,推進各民族更深層次交往交流交融。

“棋”樂融融共享健康生活(央廣網記者 劉欣榮 攝)

保姆式服務,星級式待遇引得各族群眾紛紛點贊。結合居民日常實際需求,以李翠蘭名字命名的24小時熱線服務正式上線,目前已成為包頭市在各族群眾中立得住、叫得響的服務品牌。

李翠蘭告訴記者,各族群眾的事情再小也是大事,電話24小時在線,微信群只要@到位,便會迅速回應。24年來,李翠蘭帶領團隊解決各族群眾的操心事、煩心事、揪心事3000多件,評出最美家庭200余戶,其中民族團結戶35戶。如今,團結互助的精神在阿爾丁1號社區居民心中流淌傳頌,多民族大家庭團結和睦、親如一家人。

“我參加志愿服務有20多年了,感觸最深的就是兩個字就是團結。從過去的齊心協力建包鋼到后來的老舊小區改造,我們社區各族群眾像石榴籽一樣緊緊抱在一起,沒有誰在乎回報多少,就是一股勁、一條心一定要干成,所以才有了今天。”包頭市市民楊桂芳動情地說。

包頭市昆都侖區友誼十九小區始建于20世紀80年代,是包鋼集團為員工準備的福利房,是目前內蒙古自治區單體面積最大、居住人口最多的小區。這里居住著漢族、蒙古族、達斡爾族等10多個民族,小區的許多居民都是當年隨父輩從五湖四海來到包頭的包鋼建設者。

包鋼一號高爐(央廣網記者 劉欣榮 攝)

當年包鋼一號高爐榮譽爐長劉志祥毅然放棄到清華大學深造的機會,來到祖國北疆,成為包鋼第一代建設者,與8萬多名創業者一起奮戰,開啟了內蒙古工業發展的先河。如今,劉志祥家三代11口都是“包鋼人”,先后在包鋼不同工作崗位上勤懇工作。

包鋼不僅見證了我國民族工業發展的光輝歷程,也譜寫了民族團結一家親、石榴籽心連心的生動贊歌。如繁星閃耀的民族團結故事是“三個離不開” “四個與共” “五個認同” 的生動實踐,更是內蒙古被譽為“模范自治區”的真實寫照。

當那個火紅的年代成為歷史,“齊心協力建包鋼”永不磨滅的紅色基因依然在傳承,鑄牢中華民族共同體意識已深深扎根在包頭市各族人民心中。

昆都侖區友誼十九四社區黨委借助老舊小區改造,將原有廢棄的鍋爐房、大煙囪、運煤傳輸帶重新規劃,建成社區居民活動中心,打造了紅石榴家園,為各族群眾交往交流交融提供契機、搭建平臺、創造場景。

近年來,包頭市堅持打造各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的社會條件,持續鞏固深化全國民族團結進步示范市創建成果。深入推進民族團結進步創建進社區,把社區打造成為各族群眾守望相助的大家庭,積極創造各族群眾安居樂業的良好社區環境,各族群眾的獲得感、幸福感、安全感明顯提升。

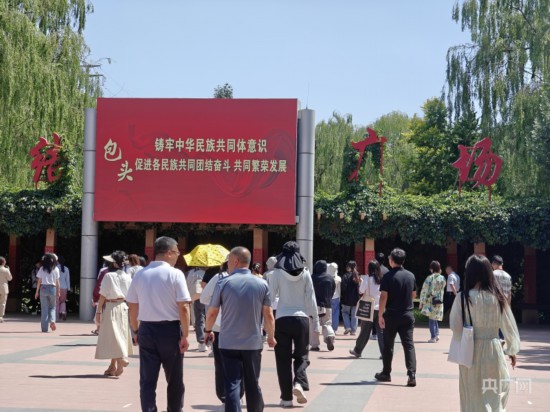

團結廣場話團結(央廣網記者 劉欣榮 攝)

團結廣場始建于2000年,占地面積約為64390平方米,是“青昆”兩區各族人民休閑健身、 交往交流交融的溫馨家園。基于團結廣場優越的地理位置和深厚的群眾基礎,它成為了構筑中華民族共有精神家園的重要載體。

從全國第一支“雷鋒車隊”,到美美與共的“紅石榴家園”;從文旅興村的“東達山度假村”,到北疆深厚的紅色文化資源……長期以來,包頭市青山區的各族人民守望相助、手足情深,繪就了一幅幅民族團結進步的和美畫卷。

賽汗塔拉,作為草原鋼城最明媚、最有生機和活力的城市名片之一,被當地群眾稱作城市“綠肺”。藍天、白云、草原、高樓、車流、人群……這些看似不在一個頻率的元素組合在一起,構筑成了一幅人與自然和諧共生的畫面。

賽汗塔拉萬畝城中草原(央廣網記者 劉欣榮 攝)

“城市是人民的城市,人民城市為人民。”正是因為始終把提升各族群眾幸福感作為城市建設的前提和出發點,歷屆包頭市委、市政府始終初心不改,高瞻遠矚,在高速發展的工業化建設和寸土寸金的城市化進程中,舍利增綠,放眼未來,為城市留下了這片珍貴的草原,努力實現讓各族群眾在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

包頭市全力打造文化高地,加快建設文化強市。針對各族群眾對更高水平的教育和醫療的期待,有針對性地制定出臺實施意見,全力打造教育高地和醫療高地,讓各族群眾都能享受更加優質公平的教育、更加優質均衡的醫療資源。

事成于和睦,力生于團結。如今,包頭市民族團結氛圍日益濃厚,各民族交往交流交融不斷深入,民族事務治理能力顯著提升,民族團結進步事業繁榮發展。包頭市各族兒女將始終堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線,全力以赴推進新時代黨的民族團結進步事業取得新的歷史性成就,為完成好“五大任務”和全方位建設“模范自治區”貢獻包頭力量。(劉欣榮)

| 相關專題 |

| · 專題報道 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”