甘肅隴原優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

2016年07月01日17:05 來源:甘肅日報(bào) 手機(jī)看新聞

在新中國60多年的發(fā)展歷程中,隴原大地涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。他們對黨無限忠誠、對人民無比熱愛、對事業(yè)無私奉獻(xiàn),在社會(huì)主義建設(shè)和改革發(fā)展的第一線,發(fā)揮著先鋒模范作用。他們中有“拼命也要拿下大油田”的鐵人王進(jìn)喜、有為祖國核事業(yè)奉獻(xiàn)一生的杰出代表張同星、有畢生傾心於文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的“敦煌的女兒”樊錦詩、有帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們治沙致富的“治沙英雄”石述柱、有扎根基層踐行“權(quán)為民所用、情為民所系、利為民所謀”的時(shí)代楷模柴生芳……每個(gè)名字的背后,都訴說著生動(dòng)感人的故事,傳唱著恆久不變的真情,展現(xiàn)出中國共產(chǎn)黨人優(yōu)良的作風(fēng)和崇高的精神。他們的事跡激勵(lì)著全省人民,繼往開來,不斷創(chuàng)造輝煌業(yè)績。

“鐵人”王進(jìn)喜

王進(jìn)喜,中國石油工人的代表,共產(chǎn)黨員的優(yōu)秀楷模。20世紀(jì)60年代,成長於玉門油礦的王進(jìn)喜參加了大慶石油會(huì)戰(zhàn),成為全國聞名的“鐵人”,為工業(yè)戰(zhàn)線樹立起一面旗幟。2009年,王進(jìn)喜被評(píng)為“100位新中國成立以來感動(dòng)中國人物”。

王進(jìn)喜是甘肅玉門人,少年時(shí)期與石油結(jié)緣,27歲實(shí)現(xiàn)了“鑽工夢”,成為新中國第一代鑽井工人,並就此踏上了為新中國石油事業(yè)奮斗一生的征程。1956年4月,王進(jìn)喜加入中國共產(chǎn)黨。面對新中國成立之初石油短缺的局面,他以強(qiáng)烈的責(zé)任感,高昂的政治熱情投入到為祖國開採石油的工作之中。1957年9月,他帶領(lǐng)鑽井隊(duì)創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)月鑽井進(jìn)尺的全國最高紀(jì)錄,榮獲“鋼鐵鑽井隊(duì)”稱號(hào)。1960年3月,他率隊(duì)從玉門到大慶參加石油大會(huì)戰(zhàn),發(fā)揚(yáng)“為國分憂,為民族爭氣”的愛國主義精神,為結(jié)束“洋油”時(shí)代而頑強(qiáng)拼搏。他組織全隊(duì)職工把鑽機(jī)化整為零,用“人拉肩扛”的方法搬運(yùn)和安裝鑽機(jī),奮戰(zhàn)3天3夜把井架聳立在荒原上。打第一口井時(shí),為解決供水不足,王進(jìn)喜帶領(lǐng)工人破冰取水,“盆端桶提”運(yùn)水保開鑽。打第二口井時(shí)突然發(fā)生井噴,當(dāng)時(shí)沒有壓井用的重晶石粉,王進(jìn)喜決定用水泥代替﹔沒有攪拌機(jī),他不顧腿傷,帶頭跳進(jìn)泥漿池裡用身體攪拌,經(jīng)全隊(duì)工人奮戰(zhàn),終於制服井噴……由於長期積勞成疾,他身患胃癌,病逝時(shí)年僅47歲。

王進(jìn)喜為我國石油工業(yè)的發(fā)展和社會(huì)主義建設(shè)立下了不朽功勛,在創(chuàng)造巨大物質(zhì)財(cái)富的同時(shí),他還為我們留下了寶貴的精神財(cái)富——“鐵人精神”。甘肅是鐵人的故鄉(xiāng),是孕育“鐵人精神”的搖籃。以“愛國、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)”為核心的“鐵人精神”,與雷鋒精神、焦裕祿精神一脈相承,是推動(dòng)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的巨大精神動(dòng)力。

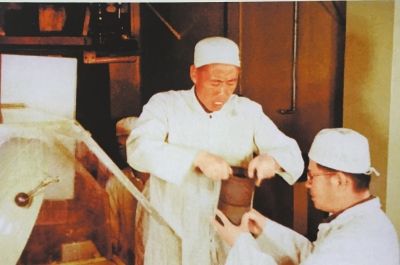

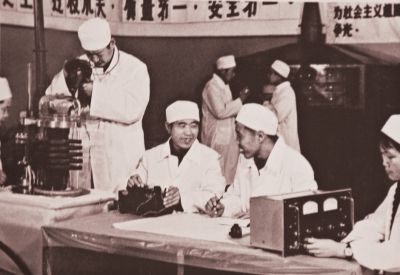

為核事業(yè)奉獻(xiàn)終生的杰出代表——張同星

張同星,1956年畢業(yè)於浙江大學(xué),1959年調(diào)入中核四○四廠第四分廠,先后擔(dān)任班長、車間主任、總工程師、副廠長兼總工程師等職務(wù),在國家核工業(yè)科研第一線工作20余年。

20世紀(jì)60年代初,張同星帶領(lǐng)鑄造組的同志們進(jìn)行了數(shù)百次模擬試驗(yàn),創(chuàng)造出“提模澆注”新方法,將一臺(tái)外國進(jìn)口的高真空感應(yīng)爐成功改造成為我國核工業(yè)第一臺(tái)生產(chǎn)核部件的專用爐。1964年,張同星和同事們經(jīng)過上萬次的試驗(yàn),生產(chǎn)出合格核部件,保証了我國第一顆原子彈的成功爆炸。1966年,張同星帶領(lǐng)大家突破工藝難關(guān),完成了試制新型核燃料的任務(wù)。1975年,試制成功新型核產(chǎn)品,標(biāo)志著我國核工業(yè)跨上了一個(gè)新臺(tái)階。因積勞成疾,張同星於1983年不幸去世,年僅50歲。

張同星在核部件研制生產(chǎn)中先后取得16項(xiàng)重大的科研、革新成果,有兩項(xiàng)獲全國科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng),為發(fā)展中國核工業(yè)做出了重大貢獻(xiàn),1979年被國務(wù)院授予“全國勞動(dòng)模范”稱號(hào),是我國“兩彈一星”的功臣。

敦煌的女兒——樊錦詩

樊錦詩,享譽(yù)中外的考古專家、文化遺產(chǎn)管理保護(hù)專家,原敦煌文物研究院院長,被譽(yù)為“敦煌的女兒”。1963年7月,從北京大學(xué)歷史系畢業(yè)后,樊錦詩千裡迢迢來到了戈壁大漠深處的敦煌莫高窟。在近半個(gè)世紀(jì)的歲月裡,她潛心於石窟考古研究工作,著書立說,成果頗豐。她為敦煌文物事業(yè)殫精竭慮,從壁畫病害防治到崖體加固,從環(huán)境監(jiān)測到風(fēng)沙治理,在敦煌遺產(chǎn)保護(hù)的各個(gè)領(lǐng)域,樊錦詩和敦煌研究院的保護(hù)工作者一起,不斷探索創(chuàng)新。正是在她的帶領(lǐng)下,敦煌遺產(chǎn)保護(hù)翻開了新篇章,走上科學(xué)保護(hù)之路。為保護(hù)燦爛的文化遺產(chǎn),樊錦詩提出要通過立法保護(hù)莫高窟,現(xiàn)《敦煌莫高窟保護(hù)條例》和《敦煌莫高窟保護(hù)總體規(guī)劃》已公布實(shí)施。

樊錦詩先后擔(dān)任敦煌文物研究所副所長、敦煌研究院副院長、院長等職務(wù),在她的推動(dòng)下,敦煌研究院與多個(gè)國外科研機(jī)構(gòu)展開合作,一大批先進(jìn)技術(shù)和理念運(yùn)用到敦煌遺產(chǎn)保護(hù)當(dāng)中,使敦煌文物的保存環(huán)境得到改善,安全系數(shù)得到提高。敦煌莫高窟是中國首批列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》的文化遺產(chǎn),一個(gè)全新的“數(shù)字敦煌”正向人們走來。

樊錦詩先后榮獲“全國優(yōu)秀邊陲兒女”銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢叭珖鴥?yōu)秀共產(chǎn)黨員”“全國杰出專業(yè)技術(shù)人才”“全國先進(jìn)工作者”“全國三八紅旗手”等榮譽(yù)稱號(hào),2009年被評(píng)為“100位新中國成立以來感動(dòng)中國人物”。

全國“治沙標(biāo)兵”——石述柱

“治沙英雄”石述柱在半個(gè)世紀(jì)的風(fēng)雨歷程中,用自己的心血和汗水,帶領(lǐng)群眾在沙海中營造了一片綠洲,在風(fēng)沙線上樹起了一座豐碑。

石述柱生長生活的甘肅省民勤縣薛百鄉(xiāng)宋和村,位於巴丹吉林沙漠和騰格裡沙漠交匯處,三面土地環(huán)沙。20世紀(jì)50年代,宋河村面臨的是一幅“沙進(jìn)人退”、村民紛紛外遷的景象。當(dāng)時(shí)年僅19歲的村團(tuán)支部書記石述柱迎難而上,組織起一支30多人的青年團(tuán)員突擊隊(duì),開始了與風(fēng)沙的第一次較量。1958年,石述柱加入中國共產(chǎn)黨,在入黨申請書上寫下這樣一句話:“豁出一輩子,做好一件事。”在半個(gè)世紀(jì)的治沙生涯中,他先后擔(dān)任民兵隊(duì)長、宋河村黨支部書記,他帶領(lǐng)村民日復(fù)一日,年復(fù)一年,經(jīng)受著外人難以想象的困難堅(jiān)持栽樹治沙,經(jīng)過幾十年與風(fēng)沙數(shù)不清的較量,硬是從肆虐的風(fēng)沙中奪回了一塊又一塊的土地,最終形成了今天的萬畝林場。綠色的屏障保護(hù)著大片的農(nóng)田,培育出的幾千畝經(jīng)濟(jì)林每年為宋河村帶來近百萬元的經(jīng)濟(jì)利益。1999年,從村支書崗位上退下來的石述柱,心還留在治沙的事上,每逢群眾去壓沙,他仍舊會(huì)跟著大家一起去工地,他說:“我人干不動(dòng)了,點(diǎn)子還能出幾個(gè)。”石述柱曾先后獲得“全國十大防沙治沙標(biāo)兵個(gè)人”“全國勞動(dòng)模范”“全省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”“優(yōu)秀黨支部書記”等榮譽(yù)稱號(hào)。

時(shí)代楷模——柴生芳

柴生芳,原中共定西市臨洮縣委副書記、縣長。他夙夜在公、一心為民、忘我奉獻(xiàn),直到生命的最后一刻。2014年8月15日凌晨,因長期超負(fù)荷工作,勞累過度,誘發(fā)心源性猝死,不幸去世,年僅45歲。

2002年,留學(xué)歸來的柴生芳帶著對黃土地的深深熱愛,加入到建設(shè)家鄉(xiāng)的行列當(dāng)中。2006年,柴生芳主動(dòng)請纓到有“苦甲天下”之稱的定西工作,一干就是8年。“出門招商、回家下鄉(xiāng)”這是他給自己制定的兩條工作法之一。為了盡快改善當(dāng)?shù)芈浜蟮纳a(chǎn)生活條件,推進(jìn)農(nóng)村路、水、房、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),通過多次匯報(bào)銜接,柴生芳爭取到總投資9.1億元的“六盤山片區(qū)交通扶貧攻堅(jiān)示范試點(diǎn)縣”項(xiàng)目。在臨洮工作期間,他跑遍全縣323個(gè)行政村,全面深入了解掌握縣情實(shí)際。針對國家級(jí)扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣臨洮的現(xiàn)狀,他提出了建立“五個(gè)到村到戶”的精準(zhǔn)扶貧思路。“開門辦公、馬上就辦”,這是柴生芳為自己制定的第二條工作法。“開門辦公”,群眾來說事情,對他來說是“送上門的社情民意”“送上門的群眾工作”和“送上門的發(fā)展點(diǎn)子”。柴生芳生活非常簡樸,“升官發(fā)財(cái),莫入此門”,這句話醒目地寫在他工作日志的扉頁上。

柴生芳是新時(shí)期模范踐行黨的群眾路線、焦裕祿式的好干部。他用自己寶貴的生命,書寫了一名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員對黨和人民的無限忠誠,彰顯了貧困地區(qū)黨員干部超常付出、忘我工作的奉獻(xiàn)精神。2014年8月中共甘肅省委追授他為“全省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”﹔9月,中宣部授予他“時(shí)代楷模”榮譽(yù)稱號(hào)﹔12月,中組部追授他為“全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”。2015年1月,中共中央組織部、人力資源和社會(huì)保障部、國家公務(wù)員局追授柴生芳同志全國“人民滿意的公務(wù)員”榮譽(yù)稱號(hào)。

恭喜你,發(fā)表成功!

恭喜你,發(fā)表成功!

!

!